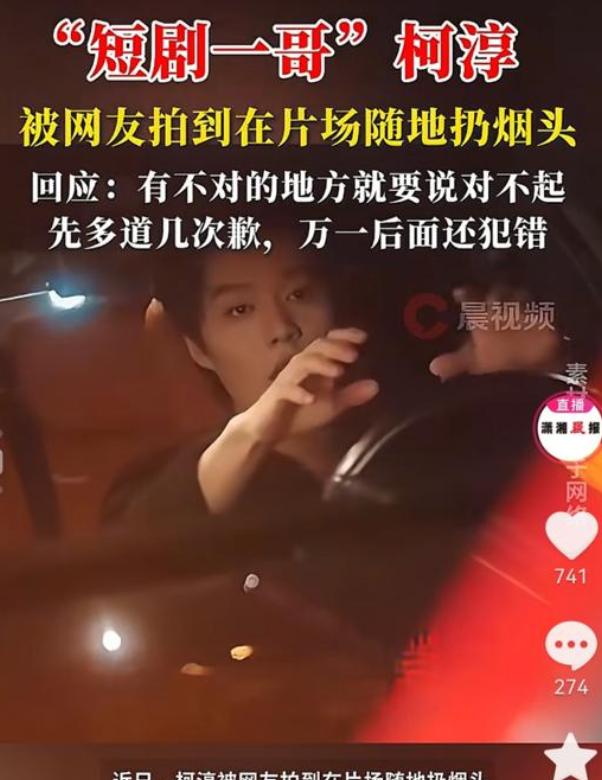

短剧顶流柯淳人设崩塌:从霸总到痰总的魔幻坠落

从霸总到“痰总”的魔幻坠落

凌晨三点,某高档小区门口的监控记录下惊人一幕:柯淳把烟头狠狠按灭在台阶上,顺手将嚼过的口香糖粘在消防栓上。而就在三个小时前,他刚在直播中含泪说完“以后一定注意公众形象”。

这已经不是他第一次“精分现场”:上周被偶遇在酒吧疯玩到凌晨,第二天顶着黑眼圈录节目,面对刘涛的演技暴击还要硬凹“高情商回应”。网友锐评:“这哥的逻辑像极了渣男——又想吃粉丝红利,又嫌人家管得多!”

7天速成“电子艺人”有多疯?

柯淳创下的“日拍62场戏”纪录,折算下来平均每部戏只用1.5小时。剧组人员爆料:“他进组就像AI开机——背熟三句台词,记住三个表情包(歪嘴笑/扶额皱眉/眼眶泛红),剩下的全靠后期配音。”

更讽刺的是,这种“电子榨菜”式生产正在批量制造塌房隐患:

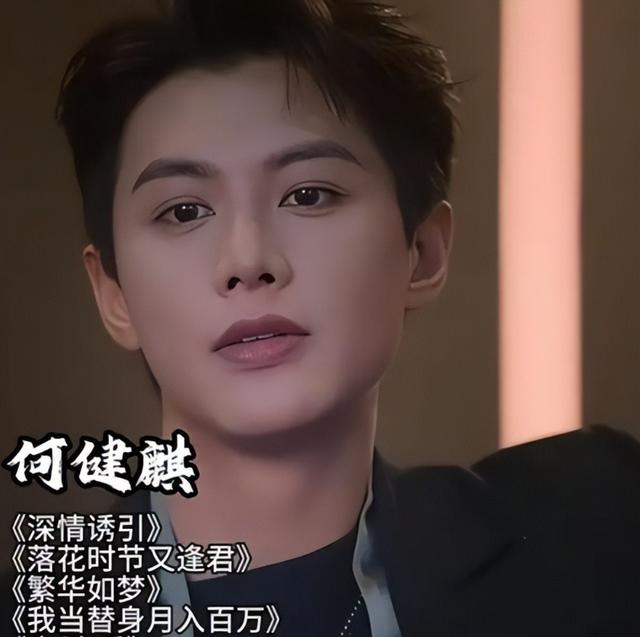

- 选角看脸不看人:何健麒靠着“痴情厂公”人设圈粉,转头就被前女友曝光劈腿;

- 演技全靠剪辑:柯淳在《无限超越班》里被刘涛碾压,剪辑师却硬塞给他“紫微星”剧本;

- 人设秒速崩塌:戏里演“只手遮天霸总”,戏外被拍到乱扔烟头,反差堪比川剧变脸。

当“电子艺人”成为快消品

某数据平台显示:短剧演员平均职业生涯仅8个月,超半数人因负面新闻闪电退圈。但资本仍在疯狂押注——某平台新剧投资500万,70%预算用来买热搜,演员片酬却只占10%。

这种畸形生态催生出黑色幽默:

- 演技救不了人设:柯淳在直播中即兴表演“痛心疾首”,被扒出和三天前道歉视频几乎零差别;

- 人设经不起百度:新晋男主张昊唯被扒出论文造假,粉丝却刷屏“我们看的是颜值”;

- 数据全是水分:某短剧宣称播放量破10亿,实际后台显示完播率不足3%。

观众用脚投票倒逼行业洗牌

就在柯淳道歉视频下架当晚,他主演的短剧《帝王业》突然掉出飙升榜前三。数据分析师发现:观众开始集体“罢看”——某抗日短剧因演员抽烟镜头过多,被骂到平台紧急下线。

这场反噬正在酝酿变革:

- 平台方:某酷宣布“短剧演员需持证上岗”,引发“电子艺人考证热”;

- 品牌方:某白酒品牌紧急撤换柯淳代言,改投实力派老戏骨;

- 观众觉醒:豆瓣成立“反塑料演技联盟”,发起“短剧打假”话题阅读量破亿。

剧评人犀利预言:“当观众开始用0.5倍速逐帧找穿帮时,短剧的皇帝新衣就快被扒光了!”