AI时代职场变革:替代与创造的双面刃

AI双面刃:替代与创造的角力场

2025年3月,深圳会展中心的AI人才专场招聘会上,95后程序员陈林攥着简历的手微微发汗。展位屏幕上滚动着“AI训练师”“多模态交互设计师”等陌生职位,某科技公司HR的对话飘入耳中:“我们淘汰了60%的基础岗位,但新增了200个AI协作岗……”这一幕,恰似AI时代年轻人命运的隐喻:有人被浪潮吞没,有人却能借浪腾飞。

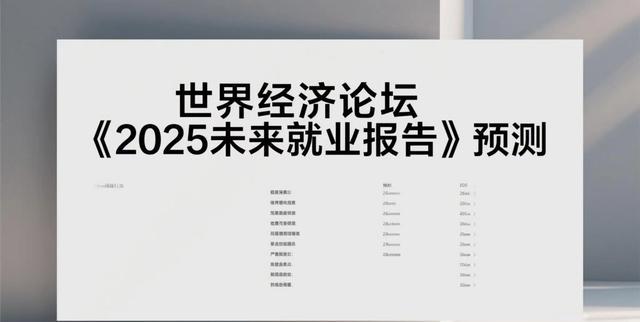

全球职场重构:数据与机遇

世界经济论坛《2025未来就业报告》预测,未来五年全球将净增7800万个岗位,但9200万传统岗位将被AI取代。深圳福田区政府引入70名“数智员工”后,公文处理效率提升100倍,却同步催生了“AI监护人”“场景训练师”等新职业。

专家洞察:中央财经大学教授陈端指出,“AI本质是生产力工具,真正危机不是技术强大,而是人类放弃进化”。

破局三法则:从“工具恐惧”到“人机共舞”

认知升维是关键。00后创业者周江南开发“启明瞳”APP,用AI为视障人士“翻译”世界。他坦言:“AI生成100个方案,我只需选择最人性的那个。” 这印证了斯坦福大学的研究:顶级AI工程师70%的时间在定义问题,仅30%在调试代码。

构筑情感壁垒:人性放大器

心理学实验显示,AI生成内容的情感共鸣度仅为人类的34%。95后心理咨询师林墨开发“AI+共情疗法”,用大模型分析病例后,亲自设计疗愈方案,客户增长300%。“机器解构数据,人类缝合心灵”,她的案例成为人机协作典范。

政策托底:破局者的“安全网”

全国人大代表刘庆峰连续两年提议构建“AI就业友好型社会”,包括6-12个月失业缓冲期,政府企业共担保障基金。免费AI技能培训覆盖低收入群体,已惠及超3万人。

守护人性灯塔

正如90后AI策展人林墨在798数字艺术展的留言:“技术的终点是星辰大海,而人类的起点,永远是跳动的心。”